Ce qu'on voit chez tous les individus est génétique... non ?

Ce qui apparaît chez tous les individus de la même espèce de manière identique ou semblable est - implicitement - pensé en termes de génétique. En sciences humaines on oppose le "biologique" considéré comme fixe et déterminé génétiquement au culturel qui serait plus susceptible au changement social.

Cette frontière n'est guère en accord avec l'état des connaissances actuelles en biologie, qui discute les interactions entre le milieu et le génome.

- Avec une certaine ironie nous avions vu une étude sur la part génétique du culturel dans la réussite scolaire ( si si... allez voir la JTS du 28/01/18 La réussite scolaire : génétique ou culturelle ? Des données pour discuter l'interaction gène-environnement)

- Il y a aussi d'autres formes de transmissions comme l'épigénétique (JTS du 22/11/21 Autrefois l'incompris était attribué à des dieux, aujourd'hui «c'est épigénétique» …? )

- Récemment nous avons vu avec une publication JTS du 17/12/2024 que transmission ≠ contagion ≠ génétique.

Des contraintes mécaniques, liées à la croissance des tissus déterminent diversité des écailles du museau et des mâchoires chez différentes espèces de crocodiliens

L'équipe du professeur Milinkovitch de l'UNIGE a montré - dans une récente publication dans Nature- que ce sont ces contraintes mécaniques, liées à la croissance des tissus qui déterminent la diversité des écailles du museau et des mâchoires chez différentes espèces de crocodiliens. Santos-Durán, et al. (2025) ici:

Leur article a même fait la couverture, et le journal résume ainsi l'étude :

La couverture met en avant le motif mécaniquement auto-organisé des écailles sur la tête d'un jeune crocodile du Nil (Crocodylus niloticus). En général, les appendices cutanés des vertébrés, tels que les écailles, les poils ou les plumes, se développent comme des unités contrôlées génétiquement, dont l'organisation spatiale est dominée par un réseau régulateur de gènes et de molécules de signalisation pendant le développement embryonnaire. Cependant, le motif des écailles sur la tête d'un crocodile constitue une exception, car il semble émerger d'un processus mécanique dont la nature et l'origine précises restent floues. Dans l'édition de cette semaine, Michel Milinkovitch et ses collègues résolvent ce mystère. En travaillant sur des embryons de crocodiles du Nil, les chercheurs ont généré un modèle 3D du motif des écailles sur la tête et ont découvert que les bordures des écailles sont en réalité des plis cutanés qui s'organisent mécaniquement via un processus de pliage par compression. Ce stress compressif résulte de la croissance de deux couches de peau, qui ont des rigidités différentes et croissent plus rapidement que les tissus sous-jacents. Image de couverture : M. C. Milinkovitch & A. Debry. traductionencourage le lecteur à aller vérifier dans l'article d'origine : ici:

Structure de cette JTS

A) met en perspective l'article, B) en dissèque quelques éléments de structure, C) propose l'historique présenté par Prof Milinkovitch, C) propose la news de l'UNIGE.A) Milinkovitch et son équipe ont publié plusieurs articles montrant comment des motifs de coloration de la peau apparaissent à partir d'un un réseau régulateur de gènes et de molécules de signalisation

Le prof. Milinkovitch et son équipe avaient montré comment s'établissent les motifs des taches chez divers reptiles voir ici dans Skin colours & patterns plusieurs articles montrant que l'organisation spatiale est dominée par un réseau régulateur de gènes et de molécules de signalisation pendant le développement embryonnaire. Aussi c'est une surprise de voir que ces mécanismes ne sont pas à l'oeuvre chez les crocodiliens.

Pourtant déjà le museau de plusieurs mammifères ne s'expliquait pas avec ce modèle…

Dans un article récent l'équipe de Milinkovitch ont remis en question ce modèle - en étudiant le museau de plusieurs mammifères: Dagenais, et al. (2024) ici:

" De nombreux motifs morphologiques en biologie résultent des interactions entre des molécules de signalisation (morphogènes) qui régulent la dynamique cellulaire et dont la distribution spatio-temporelle peut être décrite par le processus d'auto-organisation de réaction-diffusion de Turing. Par exemple, de nombreux appendices cutanés (plumes des oiseaux, poils des mammifères et la plupart des écailles des reptiles) se développent à partir de placodes, qui sont des centres de signalisation anatomiques et biochimiques organisés selon un système de réaction-diffusion-taxis. Cependant, ce modèle seul ne suffit pas à expliquer toute la diversité des motifs observés chez les organismes vivants, en particulier les morphologies plissées qui émergent d'instabilités mécaniques dues à une croissance différentielle entre tissus adhérents. Ainsi, la structuration des tissus sous l'influence de la mécanique offre une perspective essentielle et complémentaire pour comprendre la morphogenèse au-delà des paradigmes classiques de l'information de position chimique et des motifs de Turing. Il est probable que de nombreux systèmes biologiques acquièrent leur forme complexe grâce à l'interaction de ces processus chimiques avec les forces mécaniques." Traduction de Dagenais, et al. (2024) ![]() encourage le lecteur à aller vérifier dans l'article d'origine : ici:

encourage le lecteur à aller vérifier dans l'article d'origine : ici:

B) L'article qui a fait la couverture de Nature 9 janvier

Chez les reptiles aussi l'équipe de Milinkovitch propose qu'un nouveau modèle explique le motif des écailles de la tête. ( Santos-Durán, et al., 2025) ici:

L'article s'organise en réfutant d'abord l'hypothèse classique génétique ( "l'organisation spatiale est dominée par un réseau régulateur de gènes et de molécules de signalisation pendant le développement embryonnaire" ) puis s'emploie à proposer une autre explication et s'applique à contrer toutes les réfutations envisageables.

On voit ainsi comment solidement il faut argumenter pour remettre en question un modèle bien établi.

Extraits traduits :

La rationale ( justification que la question traitée est importante et mérite d'être étudiée)

"Les vertébrés possèdent une grande diversité d'appendices tégumentaires, tels que les plumes, les poils et les écailles. Ces micro-organes remplissent diverses fonctions, allant de la protection mécanique et de la thermorégulation à l'affichage sexuel. Des recherches antérieures ont montré que le développement embryonnaire précoce de ces structures est largement conservé. En général, ces appendices se forment à partir de placodes anatomiques, caractérisées par une signalisation moléculaire conservée entre l'épiderme et le derme sous-jacent.

Le motif des poils, plumes et écailles repose sur des dynamiques de type réaction-diffusion de Turing, résultant d'interactions chimiques entre des morphogènes activateurs et inhibiteurs. Cependant, des études ex vivo ont révélé que l'auto-organisation périodique des appendices tégumentaires peut aussi impliquer des composantes mécaniques. Par exemple, l'agrégation et la contraction locales des cellules mésenchymateuses activent le développement des primordiums de plumes via la signalisation mécanosensible de la β-caténine. Chez le poulet, l'expression spatiale imbriquée de morphogènes dans le derme pourrait conférer des propriétés matérielles distinctes aux différents domaines tissulaires, entraînant ainsi la formation des primordiums de plumes par une instabilité élastique.

L'analyse d'embryons de crocodiles en développement a montré que leurs écailles de tête (couvrant le visage et les mâchoires), contrairement aux écailles du corps, forment des domaines polygonaux convexes irréguliers et non chevauchants, constitués d'une peau hautement kératinisée. Au lieu d'émerger de placodes régies par un motif chimique de type réaction-diffusion et un possible rétrocontrôle mécanique, ces écailles de tête semblent résulter d'un processus purement mécanique, évoquant la fissuration d'un matériau. Une hypothèse spéculative suggère que la prolifération des cellules cutanées pourrait être fortement couplée aux tensions mécaniques engendrées par la croissance rapide du squelette embryonnaire des mâchoires. Plus précisément, toute pliure locale induite par une prolifération sous tension redistribuerait le stress mécanique à ses extrémités, entraînant une propagation en cascade du stress, d'un maximum local de prolifération et de l'avancée des plis, de manière similaire à une fissuration progressive. Cependant, en raison des difficultés expérimentales liées aux embryons de crocodile, ni cette hypothèse ni d'autres hypothèses mécaniques alternatives n'ont été testées "

alternatifs n'ont été testés." Traduction de (Santos-Durán, et al., 2025) ![]() encourage le lecteur à aller vérifier dans l'article d'origine : ici::

encourage le lecteur à aller vérifier dans l'article d'origine : ici::

Comment ont-ils procédé ?

"à l'aide d'expériences in vivo et de simulations numériques, nous invalidons l'hypothèse de croissance locale induite par la tension et montrons que les bords des écailles de la tête du crocodile sont en réalité des plis cutanés internes générés par un stress compressif dans le plan de la peau, résultant d'une croissance rapide et quasi homogène de la peau.

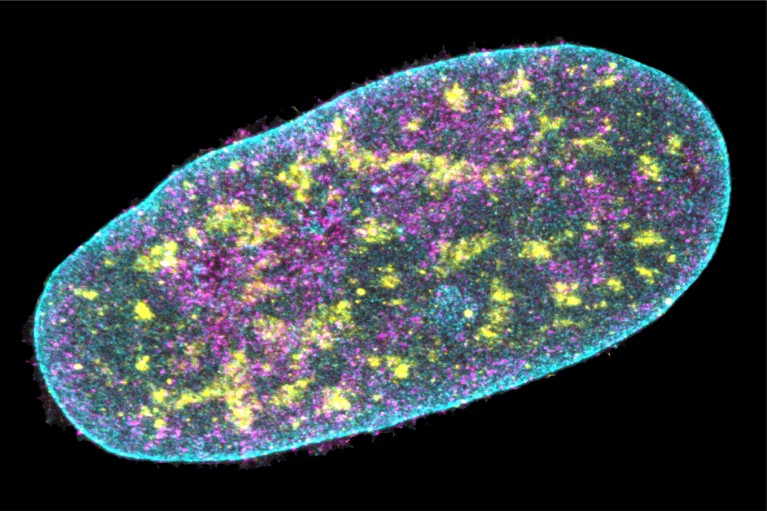

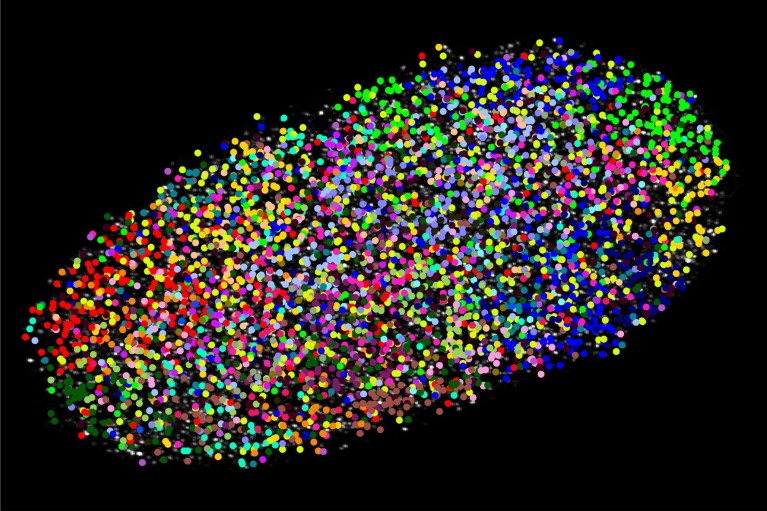

Tout d'abord, nous avons traité des embryons de crocodile du Nil (Crocodylus niloticus) en développement avec des injections intraveineuses in ovo de facteur de croissance épidermique (EGF) afin d'exacerber la différenciation épidermique (et donc sa rigidité effective) ainsi que sa croissance, perturbant ainsi la mécanique sous-jacente à la formation des écailles de la tête. En quantifiant ces effets à l'aide de la microscopie à fluorescence par nappe de lumière (LSFM), nous avons observé que ce traitement entraîne l'apparition de motifs cutanés fortement plissés chez les embryons. Lorsque le traitement est arrêté à un stade embryonnaire précis, ce réseau de plis se détend partiellement pour former un motif d'écailles polygonales plus petites à l'éclosion, rappelant fortement celui des caïmans.

Ensuite, nous avons validé ces résultats expérimentaux grâce à des simulations numériques détaillées, mettant en œuvre un modèle de croissance mécanique tridimensionnel (3D) basé sur des paramètres déduits de la LSFM volumétrique. Notamment, nous avons démontré que la formation normale des écailles de la tête du crocodile du Nil nécessite une différence de rigidité entre le derme et l'épiderme, mais ne requiert pas une croissance différentielle de ces deux couches cutanées adhérentes. Enfin, nous avons généré un morphospace théorique des motifs de pliage cutané, montrant que la diversité des motifs d'écailles de la tête chez les crocodiliens peut s'expliquer par des variations des taux de croissance et des propriétés matérielles du derme et de l'épiderme." Traduction de (Santos-Durán, et al., 2025) ![]() encourage le lecteur à aller vérifier dans l'article d'origine : ici::

encourage le lecteur à aller vérifier dans l'article d'origine : ici::

Quelques résultats

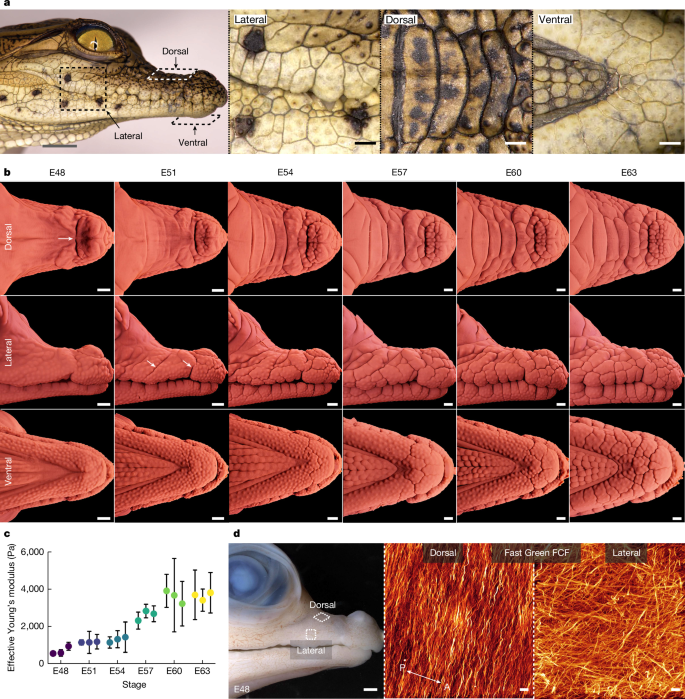

Fig 1:Les écailles des mâchoires des crocodiles du Nil nouvellement éclos forment des domaines polygonaux irréguliers et non chevauchants. b : L'imagerie LSFM révèle l'évolution de la géométrie de surface lors de l'apparition des écailles. À E48, la tête est lisse, puis les bords des écailles se propagent jusqu'à couvrir les mâchoires à E63. Les écailles dorsales de la mâchoire supérieure sont plus grandes et allongées. c : La nanoindentation montre une augmentation de la rigidité de l'épiderme entre E48 et E63. d : La coloration Fast Green met en évidence l'architecture anisotrope du collagène dermique embryonnaire, avec des fibres très organisées sur la partie dorsale de la mâchoire supérieure. Barres d'échelle : 10 μm, 5 mm, 1 mm. Traduction de (Santos-Durán, et al., 2025) ici

Un extrait de la conclusion

"Il devient de plus en plus manifeste que la formation des formes biologiques implique des processus mécaniques clés, efficaces à l'échelle mésoscopique. Nous avons précédemment démontré que les écailles polygonales irrégulières de la tête des crocodiles ne sont pas des unités de développement dérivées de placodes, générées par un motif chimique de type Turing. Au contraire, elles résultent d'un processus mécanique produisant des structures géométriques et des dynamiques rappelant superficiellement la fissuration d'un matériau soumis à un champ de contrainte en traction.

C) Comment ce projet s'est construit (par Prof. Milinkovitch)

Si vous vous intéressez à la biologie évolutive du développement, au modèle de formation des systèmes biologiques ou à la physique de la biologie, Prof Milinkovitch souhaite partager avec vous un article publié cette semaine dans la revue Nature.

Auto-organisation du motif des écailles de la tête de crocodile par pliage compressif

Santos-Durán, Cooper, Jahanbakhsh, Timin & Milinkovitch

Nature 637, 375–383 (2025)

DOI : https://doi.org/10.1038/s41586-024-08268-1

Une video résumant leur recherche sur ce sujet est disponible en plusieurs langues.

La playlist suivante vous donne accès aux versions en anglais, chinois, japonais, allemand, français et espagnol :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZcRN5MIBtXxHUiu6hFfSUpzv_itoLS-x

Un résumé du parcours ayant conduit à cette recherche est disponible ici :

https://www.lanevol.org/news/article/our-new-study-mechanics-crocodile-head-scale-development-published-today-nature

D) Dans les news de l'UNIGE: La diversité du vivant n'est pas qu'affaire de génétique

Une étude de l'UNIGE révèle comment des contraintes mécaniques, liées à la croissance des tissus, participent à générer la diversité des structures biologiques.

Comment expliquer la diversité morphologique des espèces? Si la génétique est la réponse qui vient spontanément à l'esprit, elle n'est cependant pas la seule explication. En combinant observations du développement embryonnaire, techniques de microscopie avancées et modélisations informatiques, une équipe pluridisciplinaire de l'Université de Genève (UNIGE) démontre que le développement des écailles de la tête des crocodiles résulte d'un processus lié à la mécanique des tissus en croissance, plutôt qu'à la génétique moléculaire. La diversité de ces écailles, observées chez différentes espèces de crocodiliens, provient donc de l'évolution de paramètres mécaniques. Ces résultats offrent un éclairage inédit sur les forces physiques impliquées dans le développement et l'évolution de la diversité des formes du vivant. Ils pourraient s'appliquer à d'autres systèmes biologiques complexes. Ces travaux sont à lire dans la revue Nature.

L'origine de la diversité et de la complexité morphologique des êtres vivants demeure l'un des plus grands mystères de la science. Pour l'élucider, les scientifiques étudient diverses espèces biologiques. Le laboratoire de Michel Milinkovitch, professeur au Département de génétique et évolution de la Faculté des sciences de l'UNIGE, étudie le développement et l'évolution des appendices tégumentaires des vertébrés – c'est à dire les plumes, les poils et les écailles – pour comprendre les mécanismes fondamentaux responsables de cette diversité. On considère généralement que le développement embryonnaire de ces appendices est dicté par des processus génétiques impliquant des interactions entre de nombreuses molécules issues de l'expression des gènes.

Comme une «fissure» qui se propage

Cependant, des analyses du développement d'embryons de crocodiles menées précédemment ont permis au laboratoire genevois de montrer que, contrairement à celles du corps, les écailles recouvrant le museau et les mâchoires proviennent d'un processus rappelant la propagation de fissures au sein d'un matériau subissant un stress mécanique. La nature exacte de ce processus physique restait toutefois inconnue.

L'équipe l'UNIGE a résolu ce mystère grâce à de nouveaux travaux hautement multidisciplinaires. Elle a d'abord observé l'apparition des écailles au cours du développement de l'embryon de crocodile du Nil, qui dure environ 90 jours. Alors qu'au 48ème jour, la peau recouvrant les mâchoires et le museau est encore lisse, des plis cutanés apparaissent dès le 51ème jour puis se propagent et s'interconnectent pour former des écailles polygonales de deux types: larges et allongées sur le dessus du museau, plus petites et irrégulières sur les côtés des mâchoires.

Le groupe de Michel Milinkovitch a voulu savoir si des différences de vitesse de croissance entre l'épiderme, le derme et les os du crâne sous-jacents pouvaient expliquer l'apparition des plis, et donc des écailles. Pour y parvenir, il a mis au point une technique d'injection dans l'oeuf de crocodile d'une hormone activant la croissance et la rigidification de l'épiderme – le facteur de croissance EGF (pour Epidermial Growth Factor). Il a alors découvert que l'activation de la croissance et l'augmentation de la rigidité de la couche superficielle de la peau entrainent une modification spectaculaire de l'organisation des plis cutanés.

«Nous observons que la peau plisse d'abord anormalement et forme un réseau labyrinthique ressemblant aux plis du cerveau, mais finit par former des écailles beaucoup plus petites comme chez les

caïmans», expliquent Gabriel Santos-Durán et Rory Cooper, post-doctorants dans le laboratoire de Michel Milinkovitch et co-auteurs de l'étude. Ces observations montrent que la variation dans la vitesse de croissance et de rigidification des couches cutanées est un mécanisme évolutif simple, capable de générer une grande diversité de formes d'écailles parmi les différentes espèces de crocodiliens.

Un modèle 3D du développement de la mâchoire

Les scientifiques ont ensuite utilisé des techniques avancées de microscopie, dite de «fluorescence à feuille de lumière», pour quantifier la vitesse de croissance et la variation d'épaisseur des différents tissus (épiderme, derme, tissu osseux) partout sur la tête de l'embryon, mais aussi l'organisation des fibres de collagène dans le derme. L'équipe genevoise a utilisé ces données pour construire un modèle informatique tridimensionnel (3D) permettant de faire varier la vitesse de croissance et la rigidité des tissus.

«En explorant ces différents paramètres, nous pouvons générer les différentes formes d'écailles correspondant aux crocodiles du Nil traités et non-traités avec l'EGF, mais aussi le caïman à lunettes ou l'alligator américain. Ces simulations informatiques démontrent que la mécanique des tissus permet d'expliquer facilement la diversité des formes de certaines structures anatomiques dans différentes espèces, sans faire intervenir des facteurs génétiques moléculaires», conclut Ebrahim Jahanbakhsh, ingénieur informaticien dans le laboratoire de Michel Milinkovitch et co-auteur de l'étude.

Références:

- Dagenais, P., Jahanbakhsh, E., Capitan, A., Jammes, H., Reynaud, K., De Juan Romero, C., Borrell, V., & Milinkovitch, M. C. (2024). Mechanical positional information guides the self-organized development of a polygonal network of creases in the skin of mammalian noses. Current Biology: CB, 34(22), 5197-5212.e4. https://doi.org/10.1016/j.cub.2024.09.055

- Santos-Durán, G. N., Cooper, R. L., Jahanbakhsh, E., Timin, G., & Milinkovitch, M. C. (2025). Self-organized patterning of crocodile head scales by compressive folding. Nature, 637(8045), 375‑383. https://doi.org/10.1038/s41586-024-08268-1

Remerciements

Merci au prof. Milinkovitch pour sa relecture