CERN Offres éducatives à destination des enseignant·e·s et des élèves

Hiver 2025 | 04.12.2025

Retrouvez toutes les offres sur https://voisins.cern/fr/schools

Inscrivez votre classe

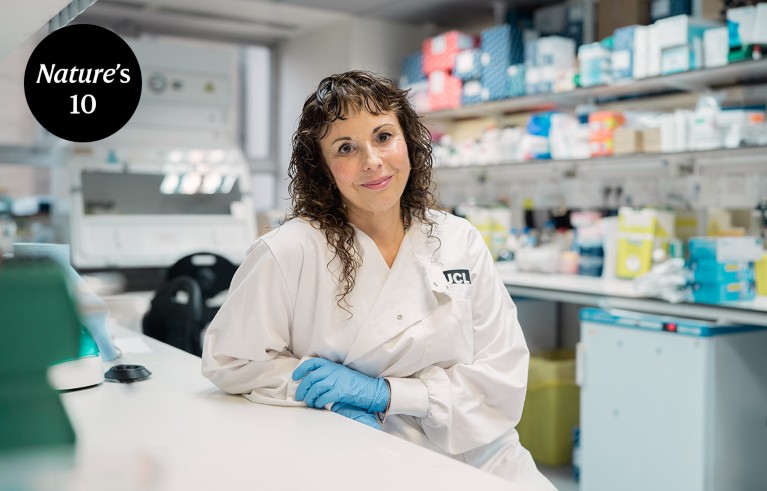

Femmes et filles de science et technologie

Semaine du 2 au 6 février 2026

Dans vos classes

Français ou anglais

À partir de 7 ans

Inscriptions sur cern.ch/femmesdescience

Le 11 février est la Journée internationale des femmes et des filles de science. À cette occasion, pendant une semaine, la Faculté des sciences de l'UNIGE, l'EPFL, le LAPP, le LAPTh et le CERN proposent aux établissements scolaires la venue de femmes scientifiques ou ingénieures pour parler de leurs métiers aux élèves (en classes mixtes).

Elles sont invitées à raconter leur parcours, dévoiler quelques mystères de la science et à mener quelques petites expériences si elles le souhaitent. L'idée est de faire évoluer la perception des classes envers les métiers scientifiques et d'ingénierie, en présentant des modèles féminins. Et qui sait, peut-être de susciter des envies de carrière, en particulier chez les filles.

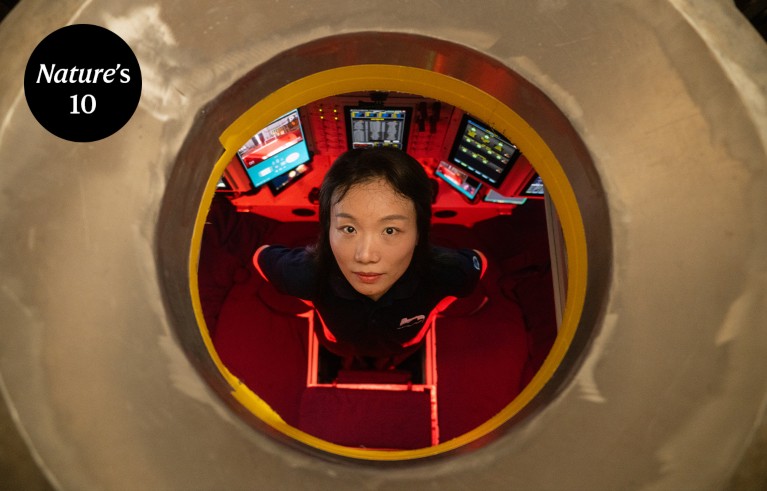

Masterclasses internationales

- 10 mars, ALICE en français

- 11 mars, CMS en anglais

-

12 mars, LHCb en anglais

- 13 mars, ATLAS en français

Au campus du Portail de la science du CERN

De 16 à 19ans

Plus d'information : https://voisins.cern/fr/international-masterclasses

Chaque année, plus de 13'000 étudiants du secondaire II de 60 pays différents se rendent dans environ 225 universités et centres de recherche pour une journée afin de percer les mystères de la physique des particules. Le CERN accueille quatre de ces Masterclasses.

La journée commence par une introduction au CERN et une initiation à la physique des particules. Durant l'exercice pratique, les étudiants sont ensuite invités à analyser les traces de collisions de particules observées dans les détecteurs du CERN avec l'aide de nos scientifiques. En fin de journée, ils partagent lors d'une vidéoconférence (en anglais) leurs résultats avec d'autres instituts participant au programme le même jour dans le monde entier.

Autres activités disponibles

Invitez un chercheur ou une chercheuse du CERN à donner une conférence sur son métier directement dans votre classe !

Le CERN offre aux enseignant·e·s et à leurs élèves la possibilité de participer à des ateliers de labo, assister à des spectacles scientifiques, visiter des expositions interactives, voir des films et faire des visites guidées.

Retrouvez également les conditions de participation, les procédures d'inscription et toutes les informations pratiques de nos autres activités pour les scolaires sur https://voisins.cern/fr/offers.

Événements publics

Les informations sur les événements à venir seront disponibles sur https://visit.cern/fr/events au fur et à mesure de l'ouverture des inscriptions.

Vous recevez ce courriel car vous avez demandé à être ajouté à la liste de diffusion des offres éducatives à destination des écoles locales du CERN.

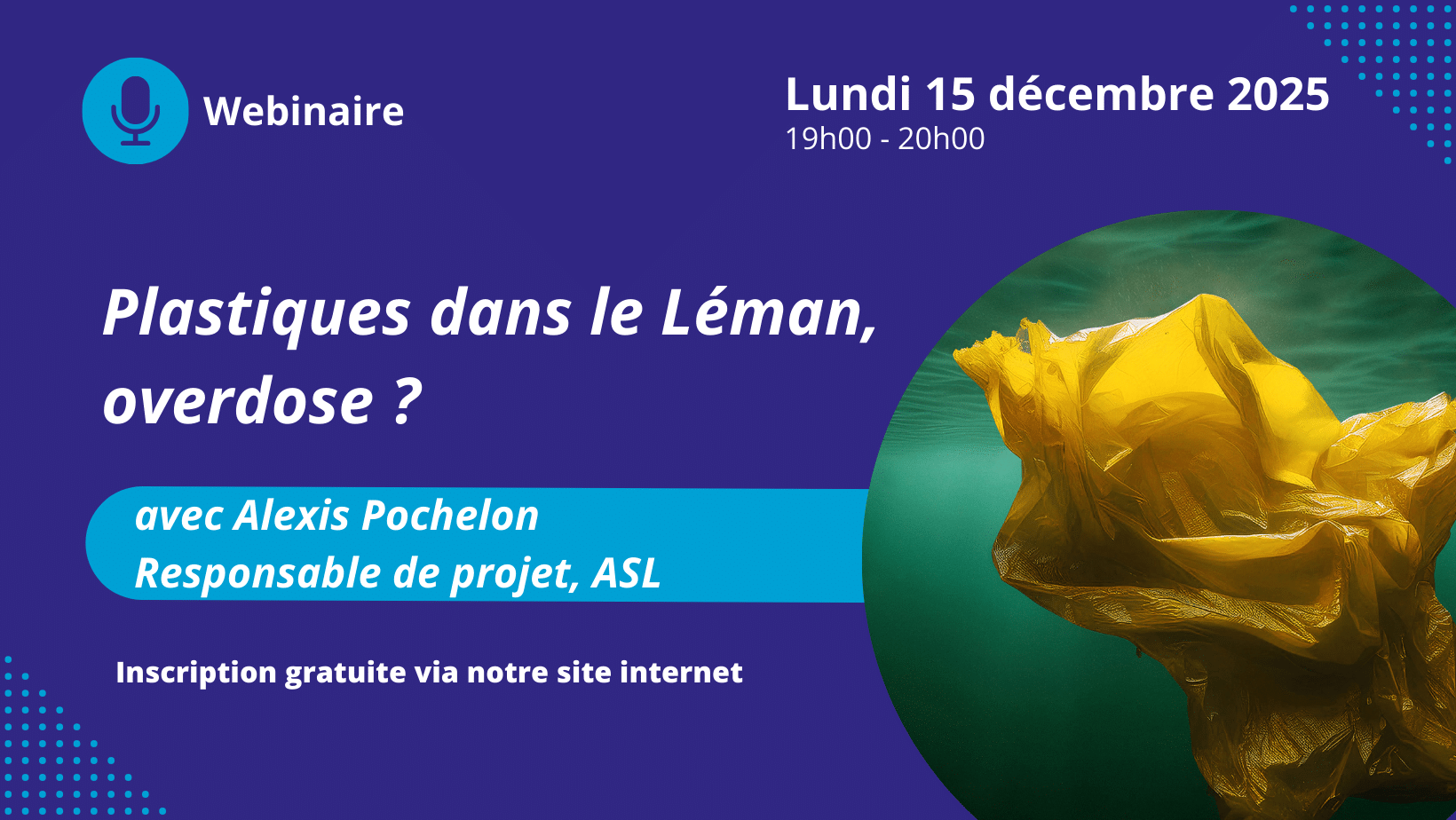

Dans le cadre du projet Lémanscope : webinaire plastique dans le Léman et présentation des résultats

Le prochain wébinaire aura lieu le lundi

15 décembre à 19h.

Au programme : Près de 100 tonnes de plastiques finissent chaque année dans le Léman…

Quelles en sont les sources, quels impacts sur le lac et surtout, quelles solutions concrètes pour agir ?

En Suisse, ce sont près de 14'000 tonnes de macroplastiques et

de microplastiques qui se disséminent chaque année dans la

nature, rejetées dans les sols, les eaux de surface et leurs

sédiments, échappant ainsi aux mécanismes de rétention et à

l'élimination. Ces déchets se fragmentent en particules

invisibles qui se logent insidieusement partout. La

problématique a donc fait le tour du monde et figure parmi

les plus grands défis environnementaux que l'humanité a

engendrés et auxquels elle doit faire face aujourd'hui.

Telles sont les thématiques que nous aborderons lors de notre

prochain webinaire le lundi 15 décembre, avec Alexis

Pochelon, responsable de projet à l'ASL, en charge des

problématiques liées à la pollution plastique.

Ces sujets vous interpellent ? Nous vous invitons à vous inscrire sans plus attendre !

Nous nous réjouissons de vous accueillir lors de ce webinaire et vous, adressons, nos meilleures salutations.

Alexis Pochelon

Responsable de projet

Association pour la Sauvegarde du Léman

…et bientôt :

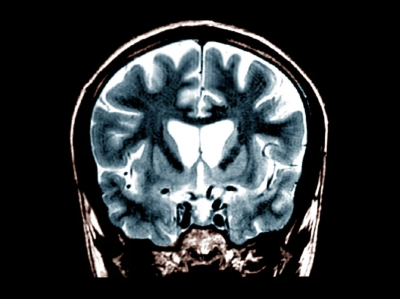

Comment l'instinct paternel s'est-il développé pour qu'au 21e siècle des pères soient capables de prendre soin des tout petits aussi bien que les mères ne l'ont fait traditionnellement ? À moins qu'il n'ait toujours été là, tapi dans notre biologie, ne demandant que le bon contexte culturel pour s'épanouir pleinement.

Comment l'instinct paternel s'est-il développé pour qu'au 21e siècle des pères soient capables de prendre soin des tout petits aussi bien que les mères ne l'ont fait traditionnellement ? À moins qu'il n'ait toujours été là, tapi dans notre biologie, ne demandant que le bon contexte culturel pour s'épanouir pleinement.