Un docteur dans le nez des souris ?

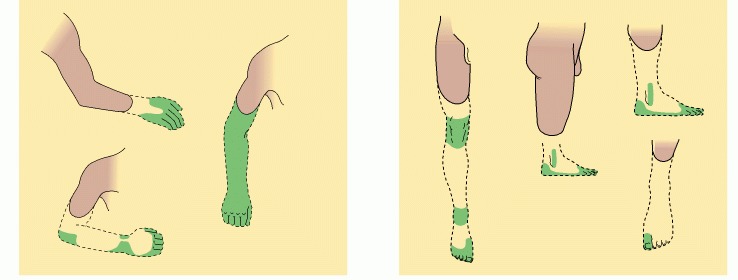

Fig 1 : L'odorat chez les humain est anatomiquement plus simple [img] source : prix Nobel 2004

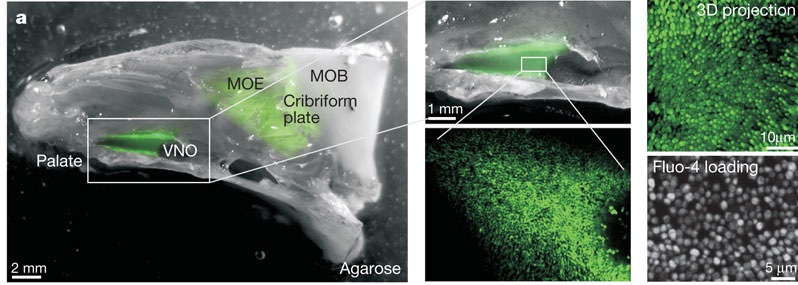

On connait les récepteurs olfactifs, et on sait qu'ils sont distincts et anatomiquement séparés de ceux des phéromones (dans l'Organe Voméro Nasal VNO) chez la plupart des mammifères comme la souris. Chez l'homme les récepteurs sont distincts, mais situés dans le même épithélium nasal (Bio-Tremplins 13 I 08 ). Un chercheur de l'Université de Genève, Ivan Rodriguez, a récemment identifié chez les souris de laboratoire une autre forme de récepteurs appelés formyl peptide receptors (FPR) qui détectent les animaux malades.

Fig 2 : Si vous êtes malade, cette souris le détectera peut-être. (source)Credit: Photos.com

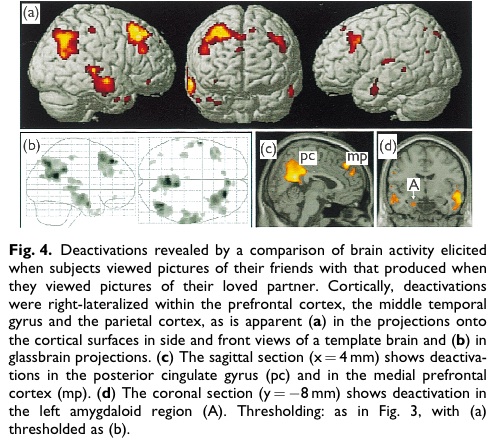

On connait les récepteurs olfactifs, et on sait qu'ils sont distincts de ceux des phéromones. Un chercheur de l'Université de Genève, Ivan Rodriguez, a identifié chez les souris une autre forme de récepteurs appelés formyl peptide receptors (FPR) qui détectent les animaux malades. Dans une nouvelle ScienceNOW du 22 avril 2009 Claire Thomas rapport que ces récepteurs FPR détectent des substances émises par des pathogènes et sont utilisés par le système immunitaire pour repérer les microbes qui nous attaquent. La présence de ces récepteurs sur des cellules olfactives a donné l'idée à l'équipe de Rodriguez qu'il pourrait y avoir là un mécanisme de détection des agents pathogènes, ou de l'inflammation mais chez d'autres individus : une sorte d'alerte à la maladie. Ils ont exposé des neurones olfactifs de la souris à diverses bactéries pathogènes et à l'urine de souris malades. Et en effet les neurones ont produit des influx pour certaines substances : ils le publient dans Nature (Riviere, S., et al., 2009)On avait déjà repéré des détecteurs à la peur chez la souris...

Fig 3 : Les ganglions de Grueneberg chez la souris : un autre système de détection olfactif spécialisé [img] Credit: science / AAAS

Des chercheurs Lausannois avaient identifié l'an passé parmi les récepteurs olfactifs des écepteurs à la peur chez la souris (ScienceNOW, 21 August 2008) Voir aussi Bio-Tremplins

de janvier 08 sur les phéromones.

Le virtuel qui remplace l'expérimentation ?

L'expérience des Lausannois est bien illustrée avec une vidéo ici (An) Elle est très belle, mais ... virtuelle.Faut-il se préparer à ne traiter l'éthologie que par des vidéos comme celle-ci ? Avec les limitation dans les écoles sur l'expérimentation animale on peut craindre de voir cet usage-là du "virtuel" être imposé.

Est-ce bien là la manière la plus féconde de développer la démarche expérimentale...

Konrad Lorenz, Niko Tinbergen, Desmond Morris et d'autres auraient-ils fait leurs découvertes sans élever des oies, des goélands,... ?

Que dire d'un enfant qui observe son hamster dans sa cage grignoter un bout de pomme ? Est-ce de l'expérimentation animale ? N'est-ce pas une attitude à encourager ?

Des détecteurs de maladie ?

D'autre part on avait souvent observé que bien des animaux tendent à éviter les individus malades, et maintenant on commence à comprendre comment. Les chercheurs genevois ont exploré à partir du génome de la souris pour des protéines réceptrices exprimées dans le nez de la souris, et ont trouvé 5 nouvelles protéines : des récepteurs de la famille des FPR. Ensuite des techniques classiques de biologie moléculaire ont permis de mettre en évidence leur activité

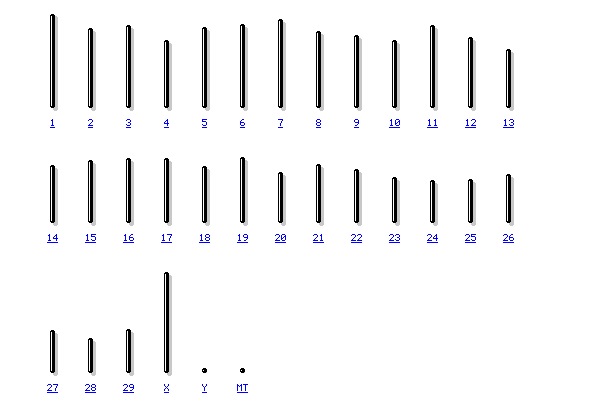

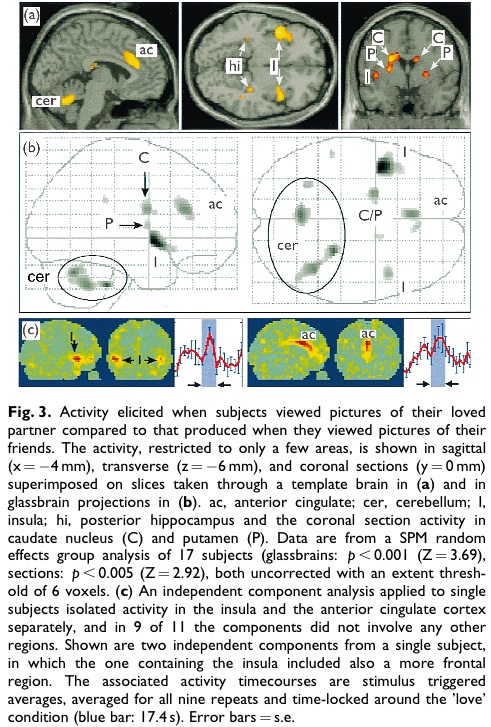

Fig 3 : L'activité des récepteurs FPR (fluorescence verte) est principalement dans l'organe voméronasal (VNO). Figure complète avec légende Credit: Stéphane Rivière, Nature

Les neurones exprimant les nouveaux FPR, sont situés dans l'organe Voméronasal (VNO, où les phéromones sont aussi détectées) et connectés directement à l'amygdale (celle du système nerveux, pas celles au fond de la gorge) qui contrôle les réactions émotionnelles.

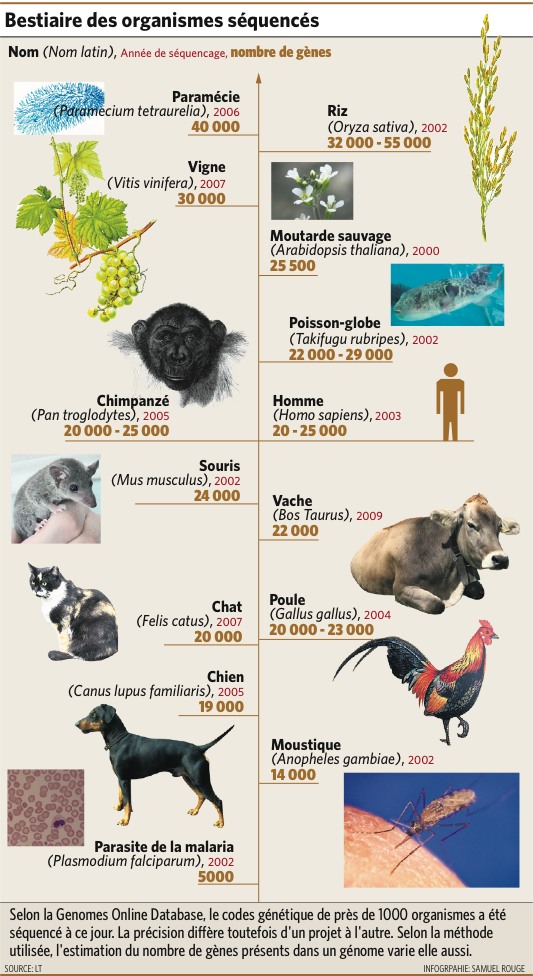

Pour trouver une aiguille (séquence d'ADN) dans une botte de foin

(le génome) : l'ordinateur à la rescousse !

Il est intéressant de noter qu'ils ont d'abord cherché des séquences qui présentaient des similitude avec les récepteurs connus, donc in silico c'est à dire dans les bases de données génomiques avec des outils informatiques de recherche de séquences similaires, puis ontrecouru à des techniques de biologie moléculaires pour tester l'expression dans les tissus du nez de la souris de ces récepteurs supposés.

Ainsi la Bioinformatique (ou BIST) prend une place de plus en plus importante, mais ne s'oppose pas à la moléculaire, les biologistes font appel à une combinaison de méthodes in vitro et in silico !

L'informatique qui ouvre des horizons

En effet, ici l'informatique ouvre des horizons aux chercheurs et les rend accessibles à nos élèves puisqu'en classe on peut trouver la séquence authentique par exemple de Fpr-rs1 dans les bases de protéines : UniProt O88535On trouve aussi que les primers utilisés étaient pour cette protéine TTT ATC TGT TGG TTT CCT TTC CA et ACC ACT AAA CTG CAT CTC TTT GAG

Ainsi les élèves peuvent aller explorer - sans doute ont-ils encore besoin d'être guidés - les informations originales et de première main, tenter de trouver des séquences chez l'homme etc (cf ici)...

Une nouvelle forme d'expérimentation, finalement pas si virtuelle que ça !

Cela permettra-t-il un jour de détecter les maladies à l'odeur ?

Selon Rodriguez, ces récepteurs ont été trouvés chez les gerbilles et les rats, et dans notre système immunitaire, mais il y a peu de chances qu'on trouve ces FPR dans lenez humain.

Il semble donc peu probable que cela explique comment les docteurs de famille diagnostiquaient autrefois certaines maladies en reniflant le malade, comme certains articles de la presse à grand public l'ont suggéré.

Mais Claire Thomas suggère qu'à partir de ces recherches - non virtuelles - on produira peut-être un jour des détecteurs inspirés de ces FPR, aidant au diagnostic en révélant ces molécules associées aux maladies.

Comment développer la curiosité et l'observation des chercheurs qui feront ces découvertes-là ?

Liens :

-

Thomas, Claire. (2009) A Nose for Disease. ScienceNOW Daily News 22 April 2009

Gisela, Telis. (2008). ScienceNOW 2008 (821), 3. (21 August 2008)

Riviere, S., Challet, L., Fluegge, D., Spehr, M., & Rodriguez, I. (2009). Formyl peptide receptor-like proteins are a novel family of vomeronasal chemosensors. Nature, 459(7246), 574-577.

Les combats de Reines du val d'Hérens expliqués ?

Les combats de Reines du val d'Hérens expliqués ?

: on peut visusaliser

: on peut visusaliser