Ce qu'on sait des phéromones chez l'homme ?

Il se trouve qu'un biologiste de notre UniGe , le professeur Ivan Rodriguez (I. R.) a apporté une contribution décisive à la compréhension de cette question. Le 3 décembre, il nous a accordé une interview pour les Bio-reviews. C'était l'occasion de faire un peu le point sur ce sujet, et de voir comment les recherches actuelles mêlent biologie in vitro, in vivo et in silico (BIST) et comment se sont construites les réponses qu'on peut donner actuellement.

Au départ, il s'intéresse à la neurobiologie et choisit de l'aborder d'un point de vue génétique en utilisant un système neuronal relativement simple et isolé, potentiellement plus facile à analyser, afin de comprendre des mécanismes qui pourraient être plus généraux. De plus les phéromones ont un côté fascinant : qui n'a pas eu un jour l'impression qu'une rencontre s'était faite ou manquée à cause de ces mystérieuses molécules...

Qu'est-ce qu'une phéromone ?

Pour lui c'est "Substance chimique que libère un organisme pour influencer le comportement ou la physiologie d'un autre individu de la même espèce."

Une définition stricte repose sur 5 critères ( Schaal et al. 2003)

- simplicité chimique,

- induction d'une réponse comportementale invariante ,

- sélectivité exclusive du stimulus,

- spécificité pour l'espèce, et

- absence d'apprentissage.

Ces substances organisent une large gamme de comportements chez les mammifères (notamment la reproduction, la dominance sociale, l'agression et l'attachement parental) (Shepherd, 2006)

L'odorat en général

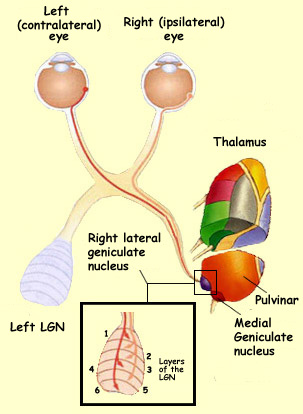

Anatomie de l'olfaction. Source :Comment fonctionnent l'odorat et le goût

?

Hôpital de Genève

Phéromones chez les mammifères La plupart des biologistes pensaient alors que l'activité des phéromones était forcément liée à l'organe voméronasal (VNO) qui est anatomiquement distinct de la muqueuse olfactive (OE) principale.

Source Kambere and Lane BMC Neuroscience 2007 8(Suppl 3):S2 doi:10.1186/1471-2202-8-S3-S2

Les effets des phéromones identifiés chez la souris sont nombreux : nous avions récemment vu les effets d'un seul gène bloquant les récepteurs phéromonaux sur le comportement sexuel de la souris (Cf Bio-Review

lien ici) Dans la revue Campus de l'UniGe Anton Vos avait fait un article au titre provocant "Il est vraiment Phéromonal" qui est intéressant pour stimuler l'intérêt des élèves.

Des phéromones chez l'homme ?

Certains font l'amalgame entre? toutes sortes d'interactions médiées par des substances volatiles et constatées éthologiquement; Il distingue les phéromones stricto sensu, les molécules immunitaires MHC qui peuvent favoriser ou défavoriser les choix de partenaires, et les odorants pour lesquels on a pu acquérir une préférence par association avec des stimuli positifs comme le sexe par exemple. Nous ne traiterons ces effets-là que sommairement et à la fin cet article.

Les phéromones sont principalement perçues par l'organe voméronasal (VNO) chez les mammifères. Pendant longtemps, on a cru que l'activité des phéromones était forcément liée à cet organe, structure qui est anatomiquement distincte de la muqueuse olfactive (OE) principale. L'absence de VNO identifiable anatomiquement chez l'humain adulte, (il existe pourtant clairement chez l'embryon nous dit I. R.) faisait ainsi douter à beaucoup de la réalité d'un mécanisme phéromonal chez l'humain. On sait aujourd'hui que ceci est inexact, l'OE permettant la perception de certaines phéromones, et un effet de nature phéromonale ayant été mis en évidence dans notre espèce.

Jusqu'à 1997, les mécanismes d'action des phéromones à un niveau moléculaire étaient entièrement inconnus chez les mammifères. I. Rodriguez commence ses recherches sur la question au moment où les premiers récepteurs aux phéromones, les récepteurs de type V1R, viennent d'être identifiés chez le rat.

Il choisi d'abord (alors à l'institut Rockfeller aux USA avec P. Mombaerts) de visualiser les circuits utilisés pour la détection des phéromones. A cette fin, il génère des souris Knock-In (similaires aux souris Knock-Out (Cf Bio-Review sur les souri

Knock-out ici), ), dans lesquelles un gène codant pour un marqueur fluorescent, intégré génétiquement, est coexprimé avec un gène spécifique de récepteur à phéromone. Cette approche permet de visualiser une population neuronale définie, ainsi que les projections axonales de ces neurones. Ceci a permis de commencer à comprendre comment l'information générée par la perception d'une phéromone est traitée par le cerveau.

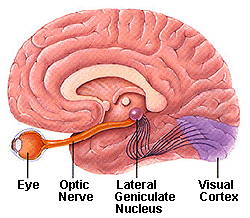

Cela lui a permis a permis de comprendre dans quelles populations de cellules ces récepteurs étaient actifs. On a pu ainsi commencer à mettre en évidence les sous-populations de cellules impliquées dans l'activité phéromonale liées à ces récepteurs type VR (majoritairement exprimés dans le VNO) et la manière dont l'information est transmise au cerveau. Comme pour l'odorat en général, ce circuit est particulièrement direct puisque les neurones qui détectent les molécules odorantes projettent directement (sans synapse) à travers le crâne jusqu'au bulbe olfactif.

Comparaison des circuits principaux impliqués dans l'olfaction et les phéromones chez l'homme (b) et la souris (a) Source : Shepherd, G.(2006) (Nature)

Depuis le bulbe olfactif, et pour les informations de nature phéromonale, des neurones secondaire relaient l'information et projettent directement vers l'amygdale*, une structure directement impliquée dans le contrôle des émotions (Cf Bio-Review sur le Thalamus

ici). Cette liaison directe ne passe pas par le cortex, n'y est donc pas traitée de manière consciente, mais induit ou participe à des réponses innées, par exemples émotionnelles.

Les neurones olfactifs sont directemetn reliés au bulbe olfactif et une seule synapse les relie au Thalamus et à l'amygdale. Source : UQAM - PSY4050 Psychologie de la perception - Jacques Lajoie

Les neurones olfactifs sont directemetn reliés au bulbe olfactif et une seule synapse les relie au Thalamus et à l'amygdale. Source : UQAM - PSY4050 Psychologie de la perception - Jacques Lajoie

On pense par ailleurs que l'amygdale contrôle l'aspect corporel des émotions, et cette liaison directe a fait écrire beaucoup sur les effets émotionnels supposés ou fantasmés des phéromones.

A l'époque (env 1999) I. Rodriguez exploite les techniques de wet-lab pour tenter d'identifier de nouveaux récepteurs à phéromones chez d'autres espèces (lapin, chien, rat etc). Il s'agissait alors de cloner en identifiant par homologie (par hybridation) dans des librairies d'ADN génomique, les fragments qui ressemblent le plus aux quelques gènes VR connus. A cette époque on travaille avec des fragments d'ADN maintenus et multipliés dans des colonies soigneusement identifiées de phages ou de bactéries. C'est un travail long et fastidieux.

Des années plus tard, il montrera que la délétion génétique d'une partie des gènes V1R provoque deux altérations spécifiques chez les souris: chez les femelles un manque de soin aux petits et chez les mâles un manque d'activité sexuelle envers les femelles.

Des années pour trouver un récepteur phéromonal puis la bioinformatique permet d'en trouver 110 en une semaine !

I. Rodriguez parle ensuite de révolution génomique 1999- 2002 qui a complètement changé les perspectives et les stratégies de recherche : D'un seul coup, il est possible d'accéder aux génomes de nombreuses espèce en un seul clic. En analysant ces banques de données grâce à des programmes de recherche d'homologie comme BLAST par exemple, il identifie en moins d'une semaine 110 nouveaux gènes chez la souris. Une incroyable jubilation !

Nous pouvons suivre un peu la démarche avec nos élèves et effectuer un BLAST a partir du gène humain VN1R5 (

ici + choisir VN1R5_Human et cliquer BLAST) on trouve un gène chez le gorille qui est quasi-identique et de très nombreux gènes similaires chez la souris, le rat, et d'autres !

Ces techniques bioinformatiques ne s'opposent pas mais s'intègrent à l'activité d'un biologiste actuel : Il nous explique qu'afin de vérifier les informations obtenues in silico, on retourne au wet-lab avec ces nouvelles séquences identifiées par bioinformatique, puis on produit (ou on commande) les primers correspondants, on amplifie de l'ADN génomique par PCR (qui permet de "pêcher" la séquence recherchée), et on clone l'amplicon qui est ensuite séquencé; il est donc aujourd'hui possible d'effectuer en 3 jours ce qui demandait des mois il y a 10 ans.

Il parle des progrès extrêmement rapides des techniques de séquençage permettant aujourd'hui de séquencer très rapidement et pour un prix abordable des fragments très longs; le jour où le séquençage d'un génome entier sera une option expérimentale pour n'importe quel laboratoire est proche.

La possibilité de chercher rapidement et simplement dans les bases de données génomiques la présence de gènes similaires (orthologues -différentes espèces- ou paralogues -même espèce-) chez de nombreuses espèces a permis des comparaisons inter - espèces et des perspectives évolutives.

I. R. remarque que la séquence des récepteurs à phéromones est très variable entre espèces mais aussi à l'intérieur de la même espèce, et que cette diversité est favorisée par la sélection. Il propose que la variation des récepteurs V1R pourrait mener à une séparation chimique, et donc de représenter un outil de spéciation sympatrique. Les répertoires de ces gènes récepteurs sont très étendu chez les rongeurs comme la souris ou 150 gènes de type V1R ont étés identifiés (la majorité par IR), ou chez l'ornithorynque, alors que le répertoire du chien chez qui on en attendait un nombre de gènes important est beaucoup plus réduit. Dans le génome de notre espèce, il existe 4 ou 5 membres de cette famille. I.R. a d'ailleurs montré qu'un de ces récepteurs est exprimé dans l'épithélium olfactif. Comment savoir si ces récepteurs sont fonctionnels? Une simple analyse bioinformatique, examinant les séquences des gènes V1R humains et d'autres mammifères permet d'observer que certaines parties importantes des séquences sont toujours conservées: par exemple celles correspondant aux acides aminés créant des ponts disulfures dont la mutation produirait de grands changements dans la conformation de la protéine. La conservation de ces résidus indique une pression sélective sur ces acides aminés, pression négative qui reflète naturellement une fonction de ces protéines.

L'énorme taille du répertoire V1R chez la souris est difficilement explicable, sachant que seules 7 ou 8 phéromones ont été identifiées chez cette espèce à ce jour. Ceci - probablement - indique notre connaissance très partielle des molécules de nature phéromonale chez la souris, ou alternativement une fonction des récepteurs V1R qui n'est pas limitée à celle de récepteurs à phéromones. Le VNO semble permettre des apprentissages, en particulier des associations entre stimuli phéromonaux et odeurs qui sont en parallèle perçues par le MAO.

Chez la souris par exemple, le 2-Heptanone représente une phéromone. Celle-ci est perçue par le VNO mais a également une odeur très forte, et est donc en parallèle perçue par le système olfactif principal. IR, en collaboration avec un groupe Lausannois, a d'ailleurs identifié le récepteur V1R qui reconnaît cette phéromone; il s'agit aujourd'hui du seul couple phéromone-récepteur connu chez les mammifères. Un problème majeur de l'identification des ligands pour les récepteurs V1R est due à la difficulté de les exprimer in vitro; il faut donc les exprimer in vivo, en générant, pour chaque récepteur, des souris transgéniques.

La structure du 2-heptanone. Cliquer pour la voir en 3-d

I.R. mentionne que le role joué par le système VNO et le système olfactif majeur (MAO) est différent d'une espèce à l'autre et dépend des phases du développement Ainsi la suppression du VNO chez un individu nouveau-né a des effets totalement différents de sa suppression chez l'adulte. Pour lui le VNO est probablement un organe d 'apprentissage, et une fois les associations établies entre par exemple la 2-heptanone et des réponses comportementales, l'absence de récepteurs VNO n'a plus tellement d'effet.

Dans ces Bio-review, nous avions récemment vu les effets de l'absence d'un seul gène - un canal ionique (

TRPC2) qui est commun à tous les récepteurs phéromonaux - sur l'orientation du comportement sexuel de la souris (Cf Bio-Review

lien ici) Pour I. R. cela correspond à une sorte d'excision génétique complète du VNO. On a vu que cela supprime toute discrimination des genres lors de l'activité sexuelle, les mâles montant les mâles comme les femelles (il a été récemment montré que les femelles montent les femelles également).

On interprète cela comme l'inactivation par le VNO d'un circuit d'inhibition du comportement mâle chez les souris mutantes : les phéromones semblent donc pouvoir aussi inhiber et non seulement activer des comportements. Un bon review récent (en anglais) est

ici Brennan, P. A., & Zufall, F.

Pheromonal communication in vertebrates (2006)

Ne confondons pas phéromones, MHC et conditionnement olfactif.

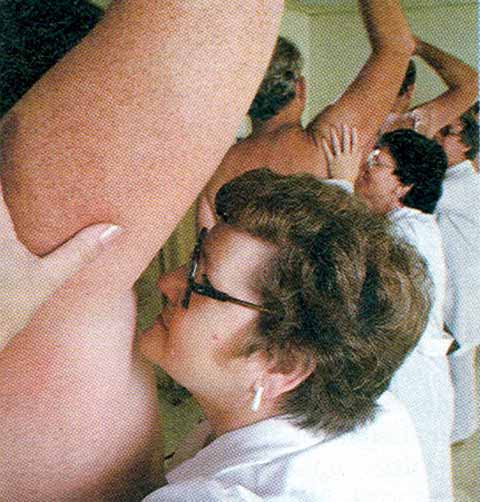

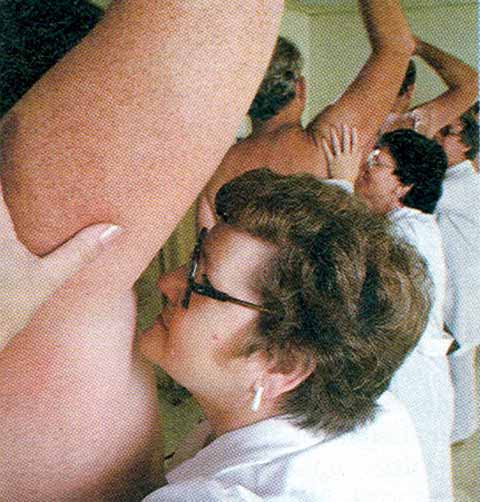

Pour I. R. on a bien identifié quelques effets impliquant des phéromones chez l'homme, notamment la synchronisation des cycles menstruels féminins médiée par la sueur axillaire (des extraits inodores pris sous les aisselles d'autres femmes) (McClintock, 1971) (

intranet)

Mais il se méfie passablement d'autres effets comme ceux présentés dans

Le Parfum de Süsskind : il y a bien sûr des effets d'odeurs sur la physiologie humaine, mais ceux-ci sont généralement acquis. Par exemple, notre hypothalamus réagit à des dérivés stéroides produits notamment par la peau et les hommes / femmes y réagissent différemment. Mais cela ne prouve pas du tout que ce soit inné. Nous pourrions bien avoir acquis ces réactions : il donne un exemple visuel : les hommes ont des réactions à la lingerie féminine, qui sont mesurables au niveau cérébral et différentes chez les hommes et les femmes; ces réactions sont naturellement acquises et pas innées !

Il nuance donc le lien avec les phéromones d'un certain nombre de travaux, par exemple sur les préférences des femmes en fonction de leur cycle (

intranet.pdf)

Dans le style, j'ai vu des références même à d'autres substances comme l'ocytocine qui induirait plus de confiance : (Hopkins, 2005 |

intranet) ou la transpiration mâle qui relaxerait les femmes (Pilcher 2003 :

Male sweat relaxes women |

intranet). Ces expériences sont sans doute sérieuses, mais il ne faudrait peut-être pas les associer aux phéromones !

L'odorat détecterait la diversité génétique ?

Ensuite il faut pour lui également distinguer d'autres effets comportementaux induits par les MHC (Major Histocompatiblity Complex : CMH en français et HLA si on parle de l'humain seulement), dont les effets sont similaires : Les mammifères en général préfèrent -notamment comme partenaire sexuel - des individus qui ont un MHC assez différent, mais une trop grande différence induit au contraire une répulsion. Chez l'humain on observe aussi cette prédilection.

Ainsi de la préférence des femmes pour l'odeur de T-shirt portés par des hommes génétiquement plus proches de leur père a été beaucoup discutée (Jacob, McClintock, et al. 2002) (Jacob, McClintock, et al. 2002) (Nature news :

intranet.pdf).

(entrefilet dans La Recherche). Et une autre NatureNews sur le degré de différence génétique (

intranet.pdf)

je me permets de vous proposer quelques liens sur ce sujet : un article (Milinski,M. &al. 2001) qui avait fait pas mal de bruit aussi est celui sur l'influence du MHC sur les préférences de parfum (cf la news de John Whitfield (2001)

(intranet.pdf)

I. Rodriguez met toutefois en garde : une corrélation n'est pas une causalité): Il n'est pas convaincu que ce soient vraiment les MHC qui sont détectés :

- a) il faudrait qu'ils soient clivés -tout petits pour devenir volatiles - afin que nous puissions les détecter dans la muqueuse nasale.

- b) Les molécules détectées pourrait être les peptides associés à ces MHC - qui sont des présentateurs moléculaires - et non les MHC eux-mêmes : là aussi ils seraient clivés en tout petits fragments (Boehm & Zufall 2006)

- c) Il mentionne une autre hypothèse : le MHC - qui est évidemment au centre du système immunitaire - pourrait sélectionner un assortiment différent sur la peau selon les individus de levures et de bactéries qui elles produiraient des molécules volatiles spécifiques à chaque souche.

- d) Une autre hypothèse serait que ces MHC fontionneraient comme des récepteurs: puisque ils sont capables de fixer des peptides, ils pourraient détecter une similitude entre les MHC de l'émetteur et du receveur. La taille des peptides présentés avec les MHC reste cependant peu compatible avec la volatilité nécessaire. Il est intéressant de noter qu'il existe des MHC particuliers qui sont exprimés par les neurones sensoriels du VNO.

- e) Une dernière hypothèse se base sur le fait que les gènes des MHC sont physiquement très proches sur les chromosomes de certains récepteurs à odorants : ils sont donc liés génétiquement, et donc associés. Lorsqu'un individu a un MHC particulier, il possède donc également un jeu de récepteurs à odorants particuliers.

Ses recherches actuelles ?

Actuellement, I.R. essaie de comprendre comment, au niveau moléculaire, les divers systèmes de perception des phéromones sont mis en place. Il vient d'ailleurs de publier la première étude existante concernant la régulation des gènes V1R:

"The largest mammalian gene family codes for odorant receptors and is exclusively devoted to the perception of the outside world. Its expression is very peculiar, since olfactory sensory neurons are only allowed to express a single of its numerous members, from a single parental allele. How this is achieved is unknown, but recent work points to multiple regulatory mechanisms, possibly shared by pheromone receptor genes, acting at (a) a general level, via the expression of the chemoreceptor itself and (b) a more restricted level, defined by activator elements." (Rodriguez, Ivan 2007)

Il vient également de publier une review (Rodriguez, I. 2007) sur les mécanismes de régulation de l'expression des très nombreux gènes du système olfactif en général.

L'approche moléculaire de ce système est très récente, et de nombreuses questions majeures sont encore aujourd'hui sans réponses; il y a donc encore de belles découvertes à faire pour nos élèves dans ce domaine fascinant

Liens

- Boehm, T. & Zufall, F.(2005). MHC peptides and the sensory evaluation of genotype Trends Neurosci. doi:10.1016/j.tins.2005.11.006 (2005).

- Brennan, P. A., & Zufall, F. (2006). Pheromonal communication in vertebrates. Nature, 444(7117), 308-315.

- Boschat, C., Pelofi, C., Randin, O., Roppolo, D., Luscher, C., Broillet, MC., and Rodriguez, I. (2002) Pheromone detection by a V1r vomeronasal receptor. Nature Neurosci., 5, 1261.

- Campbell,Neil A. Reece Jane, (2004). Biologie, 2ème ed. de Boeck

- Jacob, S., McClintock, M.K., Zelano, B., & Ober, C. (2002) Paternally inherited HLA alleles are associated with women's choice of male odor. Nature Genetics, DOI: 10.1038/ng830 (2002). | Article | PubMed | (nature news : intranet.pdf)

- Hopkin Michael Trust in a bottle Nasal spray makes people more likely to place faith in another person. Published online: 1 June 2005; | doi:10.1038/news050531-4 |Intranet

- McClintock, M.K. (1971) Menstrual synchrony and suppression. Nature 229, 244-245. (intranet.pdf)

- Milinski,M. & Wedekind, C.(2001) Evidence for MHC-correlated perfume preferences in humans. Behavioural Ecology 12,140 - 1492001.

- Pilcher, Helen (2007) Powerful urine is mind-altering Alpha-male pheromones cause females to make brain cells. Nature News Published online: 1 July 2007; | doi:10.1038/news070625-14.

- Benoist Schaal, & al. Chemical and behavioural characterization of the rabbit mammary pheromone, Nature 424, 68-72 (2003); doi:10.1038/nature01739

- Shepherd, Gordon M.(2006) Behaviour: Smells, brains and hormones Nature 439, 149-151 (12 January 2006) | doi:10.1038/439149a (intranet.pdf)

- Shepherd, Gordon M.(2006) Smell images and the flavour system in the human brain Nature 444, 316-321 (16 November 2006) | doi:10.1038/nature05405; intranet

- Pilcher, Helen, R.(2003) Male sweat relaxes women , Nature news, 28 May 2003; | doi:10.1038/news030527-2 |intranet

- Rodriguez, I., Mombaerts, P. (2002)Novel human vomeronasal receptor-like genes reveal species-specific families. Current Biology, Volume 12, Issue 12, Pages R409-R411

- Rodriguez, I., Punta, KD., Rothman, A., Ishii, T., and Mombaerts, P. (2002) Multiple new and isolated families within the mouse superfamily of V1r vomeronasal receptors. Nature Neurosci, 5, 134.

- Rodriguez, Ivan (2007) Odorant and pheromone receptor gene regulation in vertebrates Curr Opin Genet Dev. 2007 Oct;17(5):465-70. Epub 2007 Aug 20.

- John Whitfield (2001)The sweet smell of the immune system, Nature news 7 March 2001 | Nature | doi:10.1038/news010308-10 | intranet.pdf

- Ober et al .(2002), Paternally inherited HLA alleles are associated with women's choice of male odor nature news 21 January 2002 | Nature | doi:10.1038/news020114-13 | intranet.pdf

- Vos, Anton, Il est vraiment Phéromonal , Campus, 61, 02/03 université de Genève.

Liens Sur les activités de I. Rodriguez

* Ne pas confondre avec

les amygdales, au fond de la gorge, des structures immunes secondaires qui n'ont rien à voir avec le cerveau.

L'amygdale (qui est reliée à l'hippocampe et à l'hypothalamus) et qui fait aussi partie du système limbique est une structure bilatérale, comme le VNO ou l'hippocampe, et l'usage est généralement de faire référence à ces 3 structures au singulier.

Le nom amygdala n'est pas pluriel mais il arrive effectivement que l'on utilise le terme "amygdalae" (ici pluriel), souvent pour décrire les divers noyaux constituant l'amygdale.

Dans ces news de Science Pennisi, E. (2008) parle d'une recherche à propos de l'incroyable précision du Poisson archer (Toxotes jaculatrix) pour capturer les proies (insectes) qu'il détache d'une brindille pour les faire tomber dans l'eau.

Dans ces news de Science Pennisi, E. (2008) parle d'une recherche à propos de l'incroyable précision du Poisson archer (Toxotes jaculatrix) pour capturer les proies (insectes) qu'il détache d'une brindille pour les faire tomber dans l'eau. Video : une Video QuickTime le montre en pleine action et combien il faut agir vite pour devancer la concurrence!

Video : une Video QuickTime le montre en pleine action et combien il faut agir vite pour devancer la concurrence!

Getty

Getty

Vous avez sans doute observé ces araignées un peu artistes qui garnissent leurs toiles de jolis dessins en zig-zag.

Vous avez sans doute observé ces araignées un peu artistes qui garnissent leurs toiles de jolis dessins en zig-zag.

Mais ces motifs accroissent aussi les risques de prédation. Sur 18 attaques de guêpes enregistrées, les 273 s'attaquaient à des araignées dans des toiles décorées.

Mais ces motifs accroissent aussi les risques de prédation. Sur 18 attaques de guêpes enregistrées, les 273 s'attaquaient à des araignées dans des toiles décorées.